Je suis allée voir Razzia au dernier jour de sa diffusion au cinéma le Katorza, alors que le soleil, timide jusque-là, décidait enfin de se montrer pour de bon, et que trois jours après, je serai, inchallah, de retour à Casablanca où j’ai habité, travaillé, aimé, été aimée, enfanté, traîné, déliré… Autant dire que la charge émotionnelle qui pesait sur cette salle obscure, où nous étions deux spectatrices, était lourde et m’incombait, j’avoue.

Nabil Ayouch, faut-il le rappeler, traite souvent le Maroc en sujet et ce qui est bien chez lui, c’est qu’il le montre tel quel, loin des clichés que l’on a d’ici sur le Moghreb (nom du pays en arabe, signifiant littéralement « le couchant », l’Ouest quoi, l’Occident par opposition à l’Orient en fait).

[aesop_image imgwidth= »50% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2018/04/20-09-2017-much_loved_razzia_ayouch.jpg » credit= »RFI » align= »center » lightbox= »on » caption= »Nabil Ayouch, réalisateur de Razzia, et sa femme Maryam Touzani, qui co-signe le scénario et joue dans le film » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]

Déjà dans Ali Zaoua, Mektoub, les Chevaux de Dieu ou Much Loved, il dépeignait une société où l’ambivalence est reine. Il existe d’ailleurs une expression là-bas : « blad skizo », tirée d’une chanson d’un groupe local.

Comme le met en exergue le proverbe berbère introduisant les premières images du film, « heureux celui qui peut agir selon ses désirs », puis le rappel d’un manifestant dans une scène d’émeute, scandant « le Maroc est un pays musulman », c’est aussi et avant tout un pays berbère colonisé (par les Arabes, Les Portugais, les Espagnols, les Français), où les Juifs ont vécu de longue date, mais aussi un pays africain, d’Afrique du Nord, pas très « oriental » donc. Or, loin d’être un joyeux melting pot, c’est un combo explosif miné par le drame des diplômés-chômeurs, l’indigence, les affres de la migration nouvelle donne, un patriarcat d’état et la montée du fondamentalisme religieux.

Une bourge qui s’ennuie, une veuve blédarde, un prof idéaliste, une pauvre petite fille riche, une pute de bas étage, un chanteur à la petite semaine, un chef d’entreprise juif, un serveur bègue « arubi » (paysan) : Ayouch dresse ici une galerie de portraits casablancais, dans laquelle les protagonistes subissent une indicible et incommensurable solitude, où les proches sont lointains (le père du chanteur fan de Freddy Mercury ne le salue même plus), où les femmes, jeunes, vieilles sont plus libres que ce que l’on voudrait nous faire croire mais demeurent incomprises.

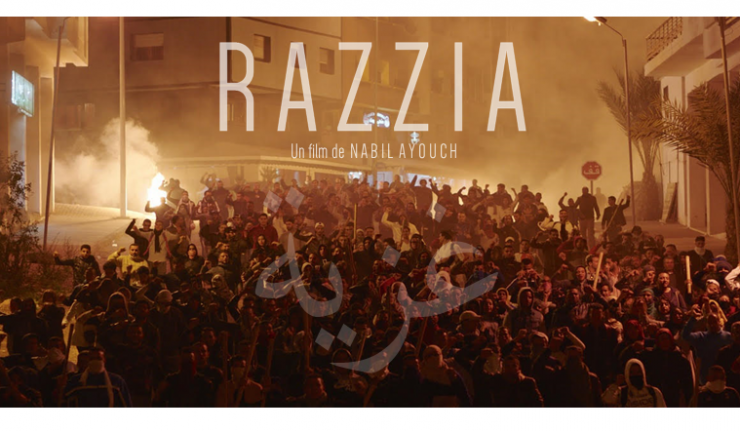

[aesop_image imgwidth= »50% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2018/04/razzia_0.jpg » credit= »Razzia » align= »center » lightbox= »on » caption= »Image tirée du film Razzia » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]

Enfin, Ayouch donne à voir une société où la ségrégation de race, de classe, de religion est bel et bien présente (la prostituée refuse de coucher avec un Juif). Où être moderne, c’est fumer, s’enivrer, forniquer, se dénuder dans l’espace public. Pas par provocation mais pour évoquer une mise à nu nécessaire quant à la perte des illusions (quand le restaurateur apprend à son employé qu’aucune scène du film mythique Casablanca n’a jamais été tournée sur place). Une population infantilisée doit briser les icônes, voire tuer le père, pour devenir enfin adulte et avancer.

Un gros plan furtif sur la Lune, un repère (le calendrier musulman est lunaire) est un clin d’oeil à l’universel. Et puis, en autre sublime repère subliminal, l’îlot du saint Sidi Abderrahman aperçu au tout début et à la toute fin du film, ne fait-il pas écho à la grossesse, signe de renouveau générationnel et d’espoir?

Le réalisateur, aidé cette fois par l’actrice principale, son épouse Maryam Touzani, qui co-signe ce scénario à la touche féminine indéniable, ose pointer du doigt le poids des traditions, faire voir avec un réalisme poignant l’ultra-violence d’une société sclérosée par ses propres carcans. La schizophrénie se lit d’ailleurs dans la double dichotomie récurrente campagne/ville/fin de siècle/début de siècle : les plans sur le village montagneux des années 1980 sont larges et pris de haut tandis que Casablanca aujourd’hui est floue, comme folle, saoule, presque méconnaissable, à l’image de cette scène visuellement novatrice de démaquillage à rebours. La bande-son, inspirée et subtile, apporte un chouïa de poésie dans ce monde de brutes.

[aesop_image imgwidth= »50% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2018/04/14432458.jpg » align= »center » lightbox= »on » captionposition= »left » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]